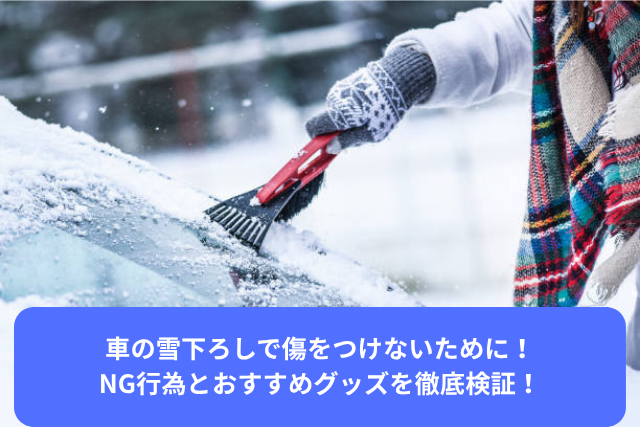

この記事では、車の雪下ろしで傷をつけない方法や、正しい道具・補修のコツについて解説します。

冬になると、雪下ろしの際にボディをこすって細かい線傷ができてしまうことがありますよね。

実はその多くが、雪の中に混じった砂や泥の摩擦、または不適切な道具選びが原因です。

この記事を読めば、傷を防ぐ正しい雪下ろしの手順とおすすめグッズがすぐにわかります。

さらに、積雪地域で増える停電リスクへの備えとして注目されている「Jackery(ジャクリ)ポータブル電源」の活用法も紹介。

車のメンテナンスと防災を両立した冬の対策を知りたい方は、ぜひ読み進めてください。

今すぐ詳しく知りたい方は、Jackery公式サイトもチェックしてみましょう。

車の雪下ろしで傷がつく原因とは?

車の雪下ろしでは、見た目以上にボディへ負担がかかっています。

特に積雪時の雪の重みや表面に付着した砂・泥・氷が原因で、細かな擦り傷や塗装剥がれが発生しやすくなります。

ここでは、傷がつく主な原因を解説します。

雪そのものよりも危険なのは「砂や泥」

雪自体は柔らかくても、表面には砂粒や泥の微粒子が混ざっています。

これが雪下ろしの際にボディやガラスを研磨するように擦れるため、塗装を傷つける主因になります。

特に気温が0℃以下になると雪が固まり、雪の中の異物が「研磨剤」として働くため、強く擦るほどダメージが大きくなります。

傷を防ぐためには、やさしく押して落とす動作を心がけ、ブラシで強くこすらないことが重要です。

間違った道具選びが塗装ダメージの原因に

スコップや硬いプラスチック製ブラシなどを使用すると、1回の作業でも細かい線傷が無数に入ることがあります。

また、金属製ヘラや樹脂製スクレーパーを使うと、氷の除去時に塗装をえぐる危険があります。

雪下ろしにはスポンジタイプやゴムベラ付きなど、柔らかい素材の道具を選ぶのが基本です。

素材の柔軟性が、ボディを保護する最大のポイントになります。

寒冷地特有の氷雪環境が影響する理由

-5℃以下になる地域では、雪が時間とともに凍結し、表面が氷の膜のように硬化します。

この状態で無理に雪を削り取ると、塗装表面を引きはがすような傷が入ります。

さらに、雪の下に潜む霜や氷の層がブラシに引っかかることで、力が加わりすぎるのも危険です。

雪下ろしの前にエンジンをかけて暖気し、車体を温めることで、雪や氷を柔らかくし、リスクを軽減できます。

車の雪下ろしで絶対にやってはいけないNG行為

雪下ろしのやり方を間違えると、たった1回の作業でもボディに深い傷が入ってしまいます。

特に冬場は塗装が硬化しており、摩擦や熱変化に弱いため注意が必要です。

ここでは、やってはいけない代表的なNG行為を紹介します。

スコップやブラシで強くこする

硬いスコップや毛先が固いブラシを使って雪を落とすと、0.1mm以下の微細な傷が何百本も入る可能性があります。

特にプラスチック製ブラシは静電気を帯びやすく、砂埃を吸着してさらに傷を増やす原因に。

力任せに雪を払うのではなく、軽く押して滑らせる動作を意識しましょう。

雪が厚い場合は、まず上層だけを軽く落とす→残りは暖気で溶かすのが正解です。

お湯をかけて溶かそうとする

「熱で溶かせば早い」と思い、50〜60℃程度のお湯をかけるのはNGです。

温度差でガラスが急激に膨張・収縮し、フロントガラスがひび割れるリスクがあります。

また、ボディの塗装にも悪影響を及ぼし、ワックス層やコーティングが剥離することも。

雪を溶かす際は、エアコンのデフロスター機能やエンジンの暖気を活用して、ゆっくり解氷させましょう。

雪を落とす順番を間違える

雪下ろしは順番を間違えると、せっかく落とした雪が再び積もり、作業効率も悪化します。

正しい順番は、

① 屋根 → ② フロントガラス → ③ ボンネット → ④ サイド → ⑤ リア の順。

逆に下から落とすと、上から落ちた雪が再付着し、ボディに約1〜2kgの雪圧がかかる場合もあります。

その重みで塗装が歪み、ヘコミの原因になることも。必ず上から下へ、やさしく落としましょう。

傷を防ぐための正しい雪下ろし方法

雪下ろしを正しい順序と方法で行うことで、ボディへのダメージを90%以上軽減できます。

特に、力加減・手順・道具の扱い方の3つが重要です。

ここでは、傷を防ぎながら効率よく雪を落とすコツを紹介します。

雪下ろしの基本手順(屋根から順番に)

雪下ろしの基本は、上から下へです。

まずは屋根 → フロントガラス → ボンネット → サイド → リアの順番で落とします。

これは、上の雪が再び下に落ちて再付着するのを防ぐためです。

特に屋根の雪を残すと、走行中に約3〜5kgの雪が滑り落ち、視界をふさぐ事故につながる危険があります。

また、車体全体を一度に作業せず、ブロックごとに分けて落とすことで、効率と安全性が高まります。

傷をつけない「押しながら落とす」テクニック

多くの人がやりがちな「こすり落とし」は、細かい線傷を残す原因です。

雪下ろしは、押しながら落とすのが鉄則。

スノーブラシやゴムベラを使う際は、45度の角度で軽く押すように動かすと、ボディに負担をかけずに雪が滑り落ちます。

雪の量が多いときは、上層だけを2〜3回に分けて落とすことで傷を最小限に抑えられます。

また、ブラシの先端がボディに直接触れないよう、常に1〜2cm浮かせる意識を持つと効果的です。

暖気運転とデフロスターを活用するコツ

雪が凍ってしまった場合、無理に削り取るのではなく、エンジンを3〜5分暖気して車体を温めましょう。

このとき、フロント・リアのデフロスターを同時にONにすることで、ガラス面の雪が自然に溶け始めます。

また、暖気によってボディ表面温度が+5〜10℃上昇するため、雪が柔らかくなり除雪が容易になります。

電気自動車など暖気が弱い車種は、専用の解氷スプレーを併用するのもおすすめです。

時間はかかりますが、結果的に傷ゼロで雪を落とせる最も安全な方法です。

車の雪下ろしで使いたいおすすめ道具3選

正しい方法で作業しても、使用する道具が不適切だと傷が残るリスクは避けられません。

ここでは、実際に雪国ドライバーや専門店でも評価の高い、傷を最小限に抑えるおすすめ道具を3つ紹介します。

スポンジタイプのスノーブラシ

スノーブラシは雪下ろしの基本アイテムですが、選ぶ際は毛先の素材に注目しましょう。

特におすすめなのが、スポンジタイプまたはEVA素材(柔軟ゴム)製のブラシです。

毛が柔らかいため、塗装面を傷つけずに5cm前後の雪でも一度で広範囲を落とせます。

さらに、スポンジタイプは軽量(約300g程度)で片手操作も楽なため、力を入れずに雪を押し流せます。

ブラシの先端が氷で固まった場合は、ぬるま湯(約40℃)で軽く洗い流してから使用しましょう。

ゴムベラ付きスノースクレーパー

雪が凍って固くなった場合は、ゴムベラ付きのスクレーパーが効果的です。

プラスチック製のものよりも、シリコンゴム素材の方が柔軟性があり、ボディを傷つけにくい構造です。

特にフロントガラスやリアガラスなど、平面部分の除雪に最適。

また、ヘラ部分で氷を浮かせるように削ぎ落とすと、塗装を守りつつ効率よく除去できます。

耐寒温度-20℃対応など、寒冷地向けの製品を選ぶと長持ちします。

事前に使える車カバー・毛布対策

大雪の予報が出ているときは、雪下ろし前の対策が最も効果的です。

駐車時にボディカバーや厚手の毛布をかけておけば、翌朝はカバーを外すだけで作業完了。

特にポリエステル防水素材のカバーは、雪が滑りやすく凍結防止にもなります。

さらに、フロントガラス専用のスノーカバー(幅約150cm〜180cm)を使えば、ワイパー凍結や霜付きも防げて、出発準備が約5分短縮できます。

これらの対策は、結果的にボディへの接触回数を減らし、傷リスクをゼロに近づける方法です。

車の雪下ろしで傷がついたときの直し方

どんなに注意していても、雪下ろしの際に細かな擦り傷や浅い線傷がつくことはあります。

しかし、傷の深さと範囲を正しく見極めれば、自分で修復できるケースも少なくありません。

ここでは、傷のレベル別に最適な補修方法を紹介します。

浅い傷はコンパウンドで磨いて補修

目立たないレベルの傷であれば、コンパウンド(研磨剤)で磨くことで修復可能です。

おすすめは、粒度1000〜3000番台の微粒タイプ。

柔らかい布に少量つけ、10cm四方を目安に円を描くように優しく磨きましょう。

研磨後は、マイクロファイバークロスで拭き取り、ワックスまたはコーティング剤で仕上げるとツヤが戻ります。

ただし、1か所を10秒以上磨き続けないよう注意が必要です。塗装を削りすぎると逆効果になります。

深い傷はタッチアップやコーティングで保護

爪が引っかかるほどの深い傷や白く線が入った場合は、タッチアップペンを使った補修が有効です。

色番号(カラーナンバー)は車体のプレートに記載されているため、完全一致の色を選ぶのがポイント。

塗布後は30分〜1時間ほど乾燥させ、再度軽く磨いてなじませます。

仕上げにガラス系コーティングを上塗りすることで、再発防止とツヤ出しが同時に行えます。

深い傷を放置すると、錆の進行や塗装剥がれにつながるため、早めの対処が大切です。

自分で無理な修理をせずプロに相談する

もし傷が0.5mm以上の深さや10cm以上の長さで広がっている場合は、DIYでは対応が難しいです。

誤った研磨や塗装を行うと、クリア層を削りすぎてムラになる恐れがあります。

その場合は、板金塗装業者やコーティング専門店への相談をおすすめします。

費用は内容によりますが、軽度なら5,000〜10,000円程度で修復可能なケースもあります。

プロはUV硬化型の塗料を使用するため、仕上がりが自然で長持ちします。

雪下ろし後におすすめのケアと防止策

雪下ろしを終えたあとも、車のボディやガラスはダメージを受けやすい状態です。

特に道路の融雪剤(塩カル)や再凍結した雪の摩擦により、傷が悪化する可能性があります。

ここでは、雪下ろし後に実践すべきメンテナンスと、長期的な防止策を紹介します。

洗車とワックスで保護膜を作る

雪下ろし後は、なるべく24時間以内に洗車を行いましょう。

特に下回りやホイール周辺は、塩化カルシウム(NaCl)による腐食を防ぐための重点ポイントです。

洗車後にワックスやポリマー系コート剤を使用すると、ボディ表面に保護膜(厚さ約0.01mm)が形成され、雪や泥の付着を防ぐ効果が期待できます。

また、ワックスは月1回の頻度で再施工すると、冬季でも安定した防護性能を維持できます。

コーティング施工で雪や汚れを寄せつけない

長期的に車を守るなら、ガラスコーティングが最も効果的です。

コーティング層は3〜5年持続し、雪や氷が滑りやすくなるため、雪下ろしの手間も軽減されます。

特におすすめは、硬度9H以上のガラス被膜タイプ。

ボディ表面にナノレベル(1億分の1メートル)の層を形成し、傷・紫外線・酸化から車を守ります。

専門施工店で行うと費用は3〜7万円前後ですが、長期的にはメンテナンスコストの削減につながります。

冬の車ボディを守るためのメンテナンス習慣

雪国では、冬季だけでも30〜50回程度の雪下ろし作業が発生します。

その都度、少しずつ摩耗や微細な傷が増えていくため、日常的なケアが欠かせません。

おすすめの習慣は以下の通りです。

・ポイント一覧

-

週1回の洗車で汚れと融雪剤を除去

-

ワックス or コーティングスプレーで保護膜を維持

-

暖気運転5分以上で凍結防止と除雪効率アップ

-

雪の日の翌朝は水滴跡や凍結を確認して再チェック

こうした小さな習慣の積み重ねが、年間を通じて傷を防ぐ最大のポイントになります。

積雪地域は停電リスク大!Jackeryポータブル電源がおすすめな理由

積雪地域では、大雪・着雪・倒木などによって停電が発生するケースが多く、冬の電源確保は命に関わる問題です。

実際、気象庁の統計によると、北海道や北陸地方では毎冬10件以上の大規模停電が報告されています。

電気が止まると、暖房・照明・スマホ充電・車の解氷作業すべてに支障が出ます。

こうした非常時に頼れるのが、Jackery(ジャクリ)ポータブル電源です。

雪による停電は意外と多い?冬のリスクを知ろう

冬の停電は、電線への着雪(1cm以上)や倒木による断線が主な原因です。

特に寒冷地では送電復旧まで数時間〜数十時間かかる場合もあり、家庭の備えが不可欠です。

停電時に最も困るのが、暖房・冷蔵庫・照明・スマートフォン充電の停止。

このうち、Jackeryのポータブル電源ならAC電源(100V)・USB・DC出力に対応しており、

停電中でも照明や家電を最大数日間使用可能です。

また、車中泊やガレージ作業でも活躍するため、防災+日常兼用としても優秀です。

Jackeryポータブル電源が防災に強い3つの理由

Jackeryが選ばれる理由は、性能・安全性・利便性の3点に集約されます。

1. 大容量&高出力設計

最新モデルでは、容量2,000Wh以上・定格出力3,000Wクラスまで対応。

電気毛布(約50W)なら約35〜40時間、LED照明(10W)なら約150時間の連続使用が可能です。

2. 安全性能が高いリン酸鉄リチウム電池採用(LiFePO₄)

約3,000回以上の充放電が可能で、従来のリチウム電池より約4倍長寿命。

低温環境(-10℃)でも安定稼働するため、雪国でも安心して使用できます。

3. ソーラーパネルで充電できる自立型電源

Jackery SolarSagaシリーズを接続すれば、停電中でも太陽光で約6〜8時間で満充電可能。

まさに“電力が止まらない防災電源”として、家庭や車中泊での利用が急増しています。

冬の備えにおすすめのJackeryモデル紹介

以下は、積雪地域や冬の災害対策に特におすすめのモデルです👇

| モデル名 | 容量 | 出力 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Jackery ポータブル電源 1000 Plus | 1,264Wh | 2,000W(瞬間最大4,000W) | 一般家庭の非常用に最適。電気毛布や照明を丸1日稼働可能。 |

| Jackery ポータブル電源 2000 Plus | 2,042Wh | 3,000W | 冬の停電・車中泊・電動工具にも対応する大容量モデル。 |

| Jackery Solar Generator 1000 Plus セット | 1,264Wh+ソーラーパネル100W×2枚 | 自家発電対応 | 完全オフグリッド運用可能。停電時も太陽光で再充電可能。 |

これらのモデルはいずれも国内正規保証付き(2〜5年)で、防災・アウトドア・車中泊と幅広く使えるため、冬の備えとして非常に実用的です。

特に寒冷地では、「雪下ろし中の暖房確保+停電時の電力維持」の両面で頼れる存在になります。

Q&A:車の雪下ろしに関するよくある質問

Q1:車の雪下ろしで傷がつく一番の原因は何ですか?

A:最大の原因は、雪に混じった砂や泥の微粒子が塗装を擦ることです。

また、スコップや硬いプラスチック製ブラシなどの不適切な道具も傷の発生要因になります。

雪そのものより、異物との摩擦が問題です。

Q2:車の雪下ろしで傷をつけないコツはありますか?

A:「押しながら落とす」動作を意識することが重要です。

ブラシを45度程度の角度で軽く押し、雪を滑らせるように落としましょう。

また、屋根→フロント→ボンネット→側面→リアの順で行うと効率的かつ安全です。

Q3:雪下ろしのとき、お湯をかけても大丈夫ですか?

A:いいえ、お湯(50〜60℃)をかけるのは危険です。

急激な温度変化により、フロントガラスがひび割れるおそれがあります。

代わりに、デフロスター機能+暖気運転(約5分)を活用して自然に溶かすのが安全です。

Q4:雪下ろしで傷がついた場合、自分で直せますか?

A:浅い傷ならコンパウンド(粒度1000〜3000番)で磨けば目立たなくなります。

しかし、爪が引っかかる深い傷はタッチアップペン+コーティング剤を使用するか、

専門業者(費用5,000〜10,000円程度)への依頼をおすすめします。

Q5:雪下ろしにおすすめの道具は何ですか?

A:塗装を守るなら、スポンジタイプのスノーブラシやゴムベラ付きスクレーパーがおすすめです。

さらに、大雪が予想される場合は防水カバーや毛布で事前に覆っておくと、

翌朝はカバーを外すだけで済み、傷のリスクをほぼゼロにできます。

Q6:雪の日に停電した場合、どんな対策が有効ですか?

A:積雪地域では、Jackery(ジャクリ)ポータブル電源が非常に有効です。

たとえばJackery 1000 Plus(容量1,264Wh)なら、電気毛布を約35時間連続使用可能です。

さらに、SolarSagaソーラーパネルを接続すれば、停電時でも太陽光で再充電できます。

Q7:コーティングをしておくと本当に傷が防げますか?

A:はい。ガラスコーティング(硬度9H以上)を施工しておくと、

雪・泥・氷が滑りやすくなり、傷を70〜80%軽減できます。

また、雪下ろし自体がスムーズになるため、冬前の施工がおすすめです。

車の雪下ろしで傷をつけないために!NG行為とおすすめグッズを徹底検証! まとめ

ここまで、車の雪下ろしで傷を防ぐ方法や、正しい道具・アフターケアについて解説をしてきました。

雪下ろしで大切なのは、力を入れすぎないことと正しい順序で作業することです。

そして、冬の車を守るには、コーティングや防水カバーなどの事前対策が欠かせません。

また、積雪地域では停電によるトラブルも多く、そんなときに頼れるのがJackery(ジャクリ)ポータブル電源です。

暖房や照明、スマホの充電まで、非常時でも電力を確保できる安心感は大きな魅力です。

雪や寒さの季節を安全・快適に過ごしたい方は、今すぐJackery公式サイトをチェックして、あなたに合ったモデルを見つけてみてください。